Catherine Merle est écrivaine et travaille en tant que psychologue clinicienne. Elle se forme actuellement à l’animation d’ateliers d’écriture chez Aleph. A l’occasion de la publication de son premier roman, elle nous parle de son écriture, de ses influences littéraires et de son rapport au texte et au bilinguisme.

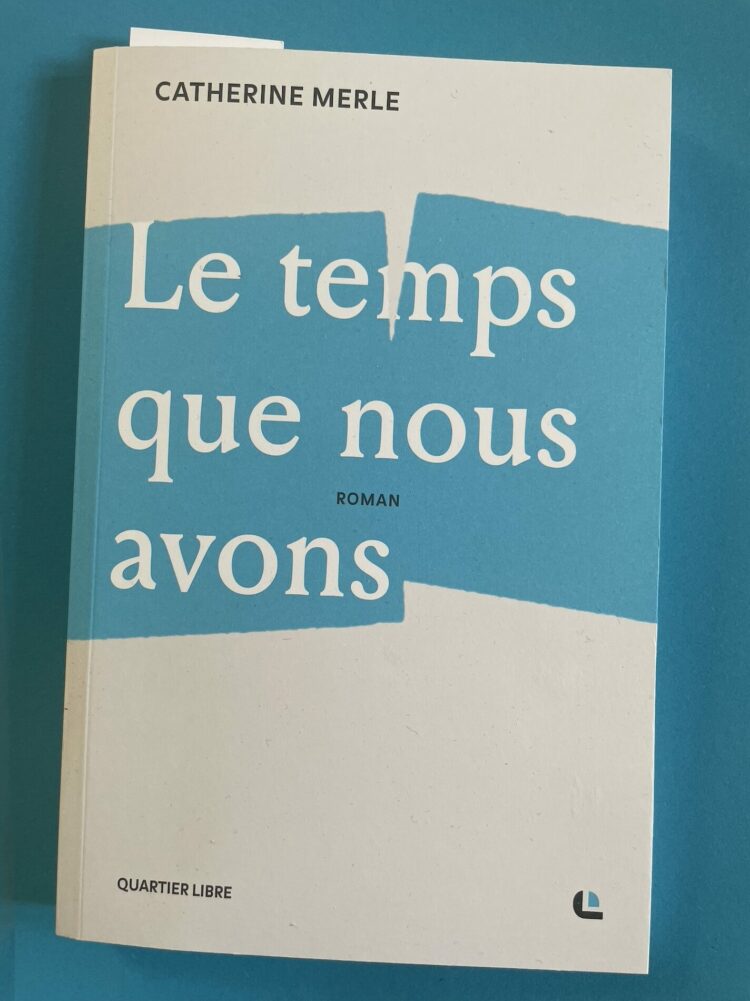

L’Inventoire : Ce premier roman « Le temps que nous avons », publié aux éditions Quartier libre, parle de l’amour d’une fille pour sa mère, du lien qui les unit, avec en toile de fond toujours cette nécessité d’écrire… Comment est né ce premier livre ?

Catherine Merle : J’écrivais assidûment depuis de nombreuses années. Quelques années avant de commencer ce livre, m’est venue l’envie, assez banale de nos jours, d’écrire des histoires de femmes sur plusieurs générations. J’avais l’envie de parler de transmission de mère en fille. L’idée a fait son chemin et les circonstances de la vie (un deuil, une naissance) m’ont poussée un jour à commencer à écrire ce roman.

Il me semble qu’écrire constitue toujours une adresse à l’autre, en partie inconsciente.

Dans ce roman, une fille et sa mère partent en vacances pour passer du temps ensemble ; mais il n’est pas si simple pour elles d’en profiter ! La fille est préoccupée par ce qu’elle écrit, ce qui instaure parfois une distance vis-à-vis de sa mère. L’écriture se retrouve ainsi partie prenante de leur relation. Pour vous, est-ce que l’écriture joue un rôle dans le lien à l’autre ?

Il me semble qu’écrire constitue toujours une adresse à l’autre, en partie inconsciente. A travers la voix du narrateur, on répond. On répond à tout ce qui a déjà été écrit, on répond aux désirs des lecteurs, on répond aussi aux désirs qui se confrontent en nous. L’acte d’écrire permet de se positionner dans le monde. Il contribue à la constitution d’une intériorité, comme une enveloppe qui nous permettrait de trouver en toute sécurité une place parmi les autres. C’est à la fois une mise à distance de celui qui écrit, qui prend le recul nécessaire pour trouver la bonne formule, et un rapprochement en même temps, au plus près des émotions et des mouvements qui nous lient les uns aux autres. Toute la difficulté, c’est de trouver la juste place.

Vous avez grandi dans une famille franco-allemande. Est-ce que le bilinguisme a influencé votre écriture en français ?

C’est évident. Quand j’étais petite, j’utilisais parfois des mots allemands en croyant parler français. Je ne m’en apercevais que parce que mes copines me le faisaient remarquer. Ma mère parlait un français excellent mais il lui arrivait de faire des germanismes et on aimait ça, on en jouait. J’étais au collège au lycée français de Berlin, où le mélange des langues était courant. Dans ces endroits-là, on saute d’une langue à l’autre à l’intérieur d’une même phrase. Depuis toujours, j’habite deux langues et bien que je lise et écrive quasi exclusivement en français, l’allemand reste constitutif de ma « voix ».

Votre grand-père remporte en 1949 le prix Goncourt. Est-ce qu’il y avait un enjeu familial à devenir écrivain ? Cet héritage vous a-t-il fait entrer dans l’écriture avec des préconçus ?

Sans aucun doute y avait-il un enjeu même si je ne sais pas bien lequel – il doit être singulier pour chacun des enfants et des petits-enfants (on est nombreux !). Grâce à mon grand-père, ou à cause de lui, j’avais l’illusion, petite, qu’écrivain était une profession dont on pouvait vivre bien…

Sans aucun doute y avait-il un enjeu même si je ne sais pas bien lequel – il doit être singulier pour chacun des enfants et des petits-enfants (on est nombreux !). Grâce à mon grand-père, ou à cause de lui, j’avais l’illusion, petite, qu’écrivain était une profession dont on pouvait vivre bien…

Avez-vous le souvenir de votre premier geste d’écriture ?

Je me souviens d’écrire et d’illustrer des contes quand j’avais entre huit et dix ans. Encore avant, j’écrivais déjà. Je ne m’en souviens pas mais ma mère en a conservé les traces. En témoigne une historiette, que j’ai dû écrire vers six ans, qui met en scène une famille animale dans la forêt. Elle est écrite entièrement en phonétique sans aucune séparation entre les mots. Plus tard, jeune adulte, j’ai écrit beaucoup de journaux intimes et j’ai écrit beaucoup de lettres, j’ai entretenu une longue correspondance avec des amies. C’est de cette façon que le réel s’est invité dans la fiction.

Ce roman m’a pris cinq ans donc en parallèle, j’ai écrit d’autres choses, qui sont venues enrichir mon savoir-faire en cours de route.

Au cours de l’écriture de ce premier roman, avez-vous exploré divers procédés d’écriture ou à l’inverse, avez-vous découvert une méthode de travail particulière ?

Disons que j’ai approfondi ma façon de travailler, que je sais décousue : une écriture décousue, non chronologique, non linéaire, comme son propos, qui s’avère volontiers contradictoire. Cette écriture se construit sur plusieurs années de façon également intermittente. Il y a des périodes où j’écris beaucoup et puis j’ai besoin de laisser reposer. Ce roman m’a pris cinq ans donc en parallèle, j’ai écrit d’autres choses, qui sont venues enrichir mon savoir-faire en cours de route.

Avez-vous traversé des moments difficiles ?

L’écriture d’un roman, c’est un travail de longue haleine. Il y a beaucoup de moments difficiles mais au fond, j’aime cette difficulté. J’aime bien être bloquée. Je sais alors qu’il se passe quelque chose, qu’il y a quelque chose qui résiste et c’est précisément là que ça devient intéressant. Je suis impatiente de découvrir la suite. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre mais je suis confiante. Le long du chemin, il y a aussi de vrais moments de joie.

Ce que j’ai fini par ne plus aimer, au bout du compte, c’était d’être seule face à mon écriture. J’ai adoré retravailler le texte avec Mathilde, mon éditrice.

Quels sont les auteurs ou autrices qui vous inspirent, vos influences littéraires ?

Lois Lowry, Doris Lessing, Jane Austen, Philipp Pullman, Raymond Queneau, Audur Ava Olafsdottir, Samuel Beckett, Guy de Maupassant, Emile Zola, Paola Pigani…

Chez Aleph, vous suivez la formation à l’animation d’ateliers d’écriture. Ecrire et faire écrire : est-ce là une manière d’envisager votre rapport aux textes ?

La formation Aleph m’a fait découvrir quelque chose que j’ignorais posséder : un réel plaisir à faire écrire les autres et à accueillir leurs textes. En tant que grande lectrice, j’aurais pu m’en douter !

Propos recueillis par Laetitia Moréni

Crédit photo : © Pierre Bonte-Joseph

Le temps que nous avons, Catherine Merle, éditions Quartier Libre, 2025