Lire une nouvelle de Richard Ford, c’est un peu comme se laisser surprendre par un petit souffle d’air froid, celui qu’on ressent parfois en fin de soirée, après que les amis soient partis et qu’on s’apprête à ranger la table. Un moment où on sent confusément la fin de quelque chose sans que l’on puisse encore savoir de quoi.

Surpris par le souvenir, on croise un premier amour dans un hôtel vingt ans après, et on se prend à espérer un retour en arrière, puis on se rappelle la mort d’un père, et on atterri là où on ne pensait pas aller. Éclair de conscience, stratégie d’évitement, les personnages saisissent une part d’eux-mêmes à l’occasion d’une rencontre, d’une conversation, d’un appel téléphonique, comme si ces signaux faibles étaient tapis depuis longtemps dans l’angle mort de leur conscience, ravivant une faille qui les fait s’interroger sur le sens de leur existence.

Avec le même sens du mystère que dans son grand roman, Independance, les récits s’enchâssent autour d’esquives, d’ellipses, de non-dits qui malgré tout arriment les personnages à une vie qu’ils choisissent de poursuivre telle quelle. Le temps d’un instant ils sont pris entre ces pages comme des coléoptères.

« Ensuite, ils rentrèrent par les rues de la vieille ville et elle devint diserte comme si quelque chose, au-delà du baiser, avait libéré un élan en elle, et ils furent ensemble comme ils avaient failli l’être autrefois. En Islande. Il s’était mis à penser, par association libre, à son professeur de droit à la fac, qui était mort jeune. Il avait fait l’objet d’une attention, d’une adoration, d’une curiosité constante de la part de tous. Pourtant, en un rien de temps, on avait cessé de parler de lui. Le professeur Lesher. Il avait de terribles tics nerveux. Un type brillant. Puis, fugacement, il avait pensé à son père qui avait quitté le foyer et qui, à dire vrai, n’était jamais revenu. Il avait vécu sa vie dans d’autres villes, au milieu d’autres gens. Grave erreur. Mais enfin les plaies se referment.

« Ensuite, ils rentrèrent par les rues de la vieille ville et elle devint diserte comme si quelque chose, au-delà du baiser, avait libéré un élan en elle, et ils furent ensemble comme ils avaient failli l’être autrefois. En Islande. Il s’était mis à penser, par association libre, à son professeur de droit à la fac, qui était mort jeune. Il avait fait l’objet d’une attention, d’une adoration, d’une curiosité constante de la part de tous. Pourtant, en un rien de temps, on avait cessé de parler de lui. Le professeur Lesher. Il avait de terribles tics nerveux. Un type brillant. Puis, fugacement, il avait pensé à son père qui avait quitté le foyer et qui, à dire vrai, n’était jamais revenu. Il avait vécu sa vie dans d’autres villes, au milieu d’autres gens. Grave erreur. Mais enfin les plaies se referment.

« C’est quoi ton histoire, Sandy ? Qu’est-ce que tu en tires comme bilan ? Elle avait oublié qu’elle venait de lui demander de partir avec elle ». (Extrait de la nouvelle titre).

Rien à déclarer se compose de dix nouvelles, une quintessence du genre. Donner à voir l’entièreté d’une trajectoire en vingt pages à peine, en faire ressentir les doutes, les pierres d’achoppement parfois les réussites, même si devant la mort rien ne réussit complètement par définition. C’est à la fois extrêmement intelligent et clairement résigné, comme si à l’aube de ses quatre-vingt ans, Richard Ford regardait simplement, avec lucidité, les petites déceptions et les grandes leçons de sa vie. Comme un constat d’impuissance assumée.

Avec beaucoup de finesse, rien n’est su à l’avance dans ces histoires qui déroulent avec élégance les vestiges d’un souvenir qui vous remettent au coeur de la vie. Les personnages voudraient sortir de leur cadre, empêchés qu’ils ont été de le faire par convenance. Qu’est-ce qu’une vie juste, qu’est-ce qu’un héritage, comment sait-on qu’on ne s’est pas trompé sur son métier, sa femme et ses amis ?

On ne le sait que par éclair, dans le début du surgissement d’une pensée qu’on veut éteindre pour arriver à dormir la nuit. Ces choses souterraines auxquelles on renonce à s’arrêter, les situations mises en scène par Richard Ford les amènent à une fluidité incandescente. Et on referme le livre de Richard Ford en se sentant moins épars que lorsqu’on l’avait ouvert quelques heures plus tôt.

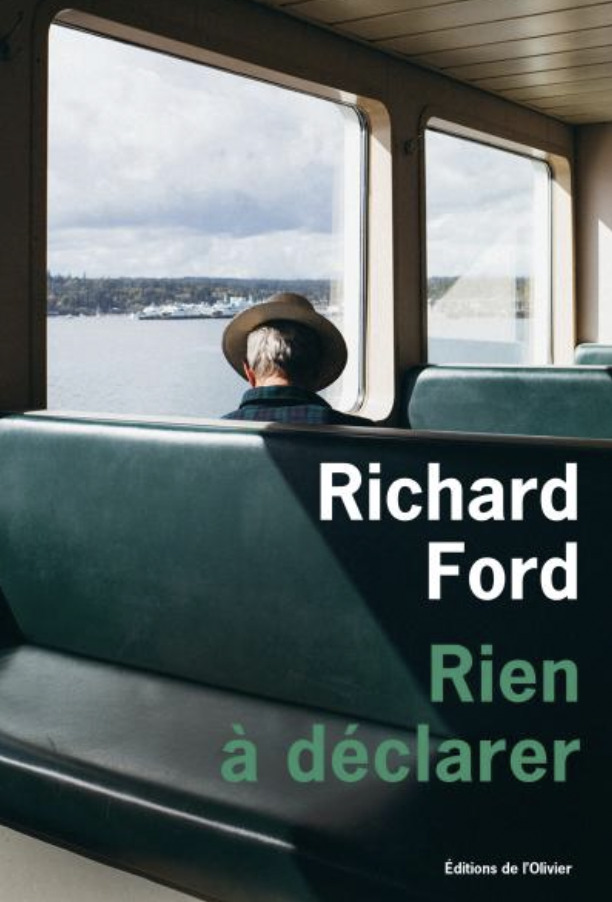

« Rien à déclarer » (Sorry for Your Trouble), de Richard Ford, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Josée Kamoun, Editions de l’Olivier, 384 p., 22,50 €, numérique 16 €.